Balthus nous avait reçu à quelques reprises, en 1999 et 2000, dans son Grand Chalet, à Rossinière, en Suisse.

A ses côtés se tenait Setsuko, souriante, accueillante, tantôt en costume traditionnel du Japon, tantôt vêtue à l’européenne.

Certaines conversations en tête à tête avec le peintre nous avaient permis d’apprécier sa hauteur de vue, son intelligence, sa culture, sa finesse d’esprit, son humour enfin. Pour, peut-être, encore mieux apprécier son travail.

L’un de ses amis nous avait liés, le peintre Constant Rey-Millet (1905-1959). Une exposition Rey-Millet se préparait alors. Elle eut lieu, grâce à Jean-Marie Dunoyer et à Charles Bosson, du 20 juin au 30 septembre 2000, au Conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy. Nous avions demandé au « Maître », sans trop y croire, une préface pour le catalogue de l’exposition. Son acceptation immédiate montra sa générosité envers son ami, disparu trop tôt, à La Tour-en-Faucigny.

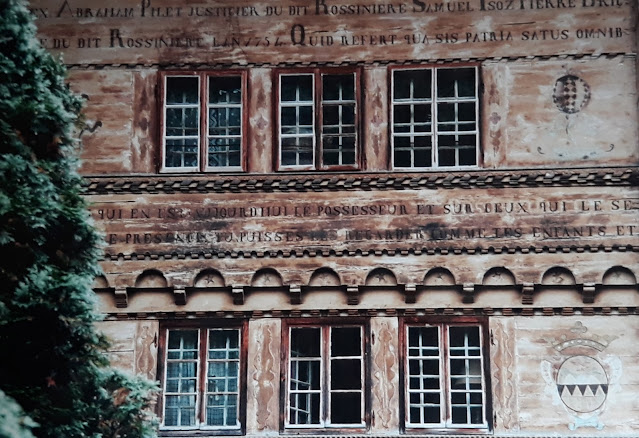

Tenir une galerie permet de rencontrer des amateurs d’art, des collectionneurs, mais aussi des peintres. Se rendre chez eux, découvrir leur atelier, est un privilège, même si les échanges sont parfois exigeants. Chaque artiste a son univers, mais aussi son caractère. Depuis vingt-sept ans qu’existe la Galerie SR – ouverte au printemps 1994 – il y eut beaucoup de ce type d’échanges. Pourtant, jamais rencontres ne furent aussi marquantes que celles vécues à Rossinière. La modeste porte d’entrée du Grand Chalet ouvrait sur un vaste lieu.

L’oeuvre de Balthus est considérée comme rare – contrairement à celle de Matisse ou de Picasso. Elle est conservée dans de grands musées d’art moderne et chez quelques collectionneurs de haute volée. Elle ne passe pas fréquemment en vente publique. Voilà pourquoi la maison de vente Artcurial a fait sans doute, dans le genre, le « coup de l’année » en proposant le 8 décembre 2020, à Paris, une vente Balthus. Première ou dernière du genre ? On ne sait. Toujours est-il que 144 oeuvres, ce jour-là, furent dispersées, essentiellement des dessins.

Paris, Rome, la Suisse, mais aussi Chassy, furent les principaux lieux d’ancrage du peintre, ainsi que ses sources d’inspiration.

En 1953, Balthus, qui a toujours vu grand et beau, s’installa au château de Chassy, sur la commune de Montreuillon, dans la Nièvre, entre Vézelay et Château-Chinon. Trois ans plus tard, Frédérique Tison vint le rejoindre. Elle avait alors dix-sept ans. Sa mère était la compagne du frère de Balthus, l’écrivain et dessinateur Pierre Klossowski. Frédérique connaissait Balthus depuis quelques années déjà. Ici, ce sera le début d’une vie commune, partagée jusqu’en 1961, année où André Malraux nomma le peintre à la tête de la Villa Médicis, à Rome, début d’une autre vie.

Dans son domaine bourguignon, au cours de cette « période Chassy », l’artiste va peindre quelques-uns de ses chefs-d’oeuvre, inspirés par Frédérique, mais aussi par la nature environnante. Ses paysages du Morvan, souvent saisis depuis la fenêtre de son atelier, à l’étage du château, font partie des plus beaux paysages peints au siècle dernier.

A Rome, Balthus délaissa Frédérique pour Setsuko. Grand seigneur, il laissa à son ancienne compagne son château aux quatre tours rondes. La jeune femme y vivra jusqu’à sa mort, en 2018. C’est son fils aîné, Charles, qui a mis en vente les oeuvres du peintre, détenues jusqu’alors par sa mère.

Dans Le Journal du Dimanche du 22 novembre 2020, Marie-Dominique Lelièvre a écrit un long papier, fort bien documenté, sur cet événement du monde de l’art. La journaliste pourrait, en l’augmentant un peu, en composer un ouvrage qui porterait le joli titre de son article : « La Princesse de Balthus ». Après une visite à Chassy, voici comment elle décrit le fils aîné de Frédérique Tison : « Profil de gypaète, un Charles Tison émacié, qui pourrait être pris pour une réplique de Balthus, grimpe les marches de pierre du large escalier menant à l’atelier du peintre, dans l’aile nord. » Marie-Dominique Lelièvre n’est pas la seule à avoir constaté la ressemblance.

Qui dit vente, dit catalogue. Celui-ci, tôt épuisé – et déjà recherché par les balthusiens et les bibliophiles –, contient un entretien éclairant avec Setsuko Klossowska de Rola. La veuve de l’artiste, peintre elle-même, situe bien l’importance du dessin dans l’oeuvre de Balthus. Répondant aux questions de Bruno Jaubert, directeur du département art moderne d’Artcurial, elle souligne :

« Chez Balthus le dessin est purement un processus de création avant le tableau. Balthus dessinait énormément, revenant sans cesse sur le même sujet, la même position d’un corps avec d’imperceptibles changements d’un dessin à l’autre, une tête plus en arrière, un bras plus relevé, ou bien un décalage dans le cadrage d’un paysage, d’une nature morte, parfois d’un centimètre ou deux. C’est un incessant besoin de travailler pour obtenir le parfait équilibre de la composition. La pratique du dessin est le signe chez Balthus d’une quête incessante de beauté. »

Ce perfectionnisme est souvent l’une des marques des grands artistes.

L’exposition de la vente présentait les oeuvres de manière chronologique. Un documentaire, tourné au château de Chassy, permettait de rendre l’atmosphère du lieu. Dans son commentaire, Bruno Jaubert remarque :

« Aux côtés de Frédérique Tison, modèle et muse, Balthus entre dans une période très prolifique. Un âge d’or durant lequel il va réaliser plus d’un tiers de son oeuvre, dont de nombreux dessins et aquarelles […] De ce formidable ensemble se dégage l’impression d’un temps suspendu, et vivant. »

Chaque plan du film, dans sa lenteur souveraine, à la manière d’un Alain Cavalier, démontre cette impression.

La vente du 8 décembre fut un succès, avec des estimations souvent dépassées. Des études pour des tableaux célèbres étaient proposées : « La Caserne », « Les enfants Blanchard », « La leçon de guitare », « Le Chat de la Méditerranée »… Deux dessins aussi étaient intéressants, car montrant l’atelier de Balthus à Paris, Cour de Rohan. Des raretés. L’on pouvait contempler également quelques esquisses de nus, des paysages, des natures mortes, des portraits, enfin. Parmi ceux-ci, celui d’un ami de Balthus, Albert Skira (1904-1973), sans doute le plus célèbre des éditeurs suisses du XXe siècle. Quel amateur d’art au monde n’a pas de « Skira » dans sa bibliothèque ? Certains tirages limités, et illustrés par des amis de l’éditeur, comme Picasso ou Matisse, sont des ouvrages pour bibliophiles. Mais Albert Skira a aussi popularisé, d’une certaine manière, le livre d’art, à travers ses nombreuses éditions, souvent en grands formats et reliés. Il apportait notamment un soin particulier à la qualité de reproduction des oeuvres. Il savait, en effet, que cet aspect-là était décisif dans le choix d’acquisition de ses ouvrages. Prendre connaissance d’un livre des éditions Skira, publié du temps de l’éditeur, était – et reste encore – un plaisir garanti.

Dans ce portrait d’Albert Skira par Balthus, chaque trait est d’une grande subtilité. La bouche fine, la mèche de cheveux dégagée, les joues légèrement creusées, l’ovale du menton, le regard teinté de mélancolie, montrent un homme, en 1952, âgé de quarante-huit ans, qui garde son aspect juvénile, mais dont la jeunesse pourtant s’enfuit.

En 1946, Albert Skira lançait une « Petite collection Balzac ». Sous emboîtage, douze volumes de l’écrivain tourangeau étaient réunis. Pour orner chacun des livres, l’éditeur avait demandé à douze artistes de dessiner un portrait de Balzac. Picasso, Giacometti, Balthus et Rey-Millet furent notamment choisis par Skira. Là encore, une histoire d’amitié.

Galerie SR

16, rue de Tocqueville

75017 Paris

01 40 54 90 17