|

| Marseille, novembre 2019 |

Les grandes expositions

consacrées à des écrivains sont rares. On se souvient, à Paris, de celles dédiées

à Antonin Artaud, René Char, ou encore Jean Cocteau. Trois réussites. Sur le

même plan, on peut dorénavant ajouter celle sur Jean Giono, présentée au Mucem,

à Marseille, jusqu’au 17 février 2020.

|

| Marseille, le Mucem, novembre 2019 |

Né et mort à Manosque,

Jean Giono (1895-1970) eut une œuvre abondante, à double – voire triple – fond,

une riche bibliothèque, qui ne cessa de l’inspirer, un goût prononcé pour la

musique classique, un autre non moins aigu pour la peinture, enfin un regard

tourné vers le cinéma.

|

| Marseille, le Mucem, exposition Giono |

|

| Marseille, novembre 2019 |

L’exposition du Mucem

montre chacune des dimensions du poète, grâce à une documentation fournie, et

bien présentée. Sylvie Giono, fille de l’écrivain, a notamment ouvert ses

archives pour que l’on y puise manuscrits, documents ou œuvres d’art. Grâce à

ce fonds, mais aussi à d’autres sources multiples, Emmanuelle Lambert,

commissaire de l’exposition, a pu cerner l’écrivain protéiforme, et le

restituer dans toute sa diversité, et sa complexité.

Les éléments biographiques

sont détaillés. Les guerres constituent deux points centraux chez Giono. S’il

fut mobilisé en 1914, son pacifisme, en 1944, ne fut pas suffisant pour le préserver

d’un certain déshonneur. Telle sera la blessure de sa vie. L’exposition met en

perspective l’homme dans ces moments cruciaux, à travers un

« dossier » complet et structuré.

Si « Vallorbe » est le premier manuscrit

connu de Giono (1911), Colline, Un de Baumugnes, Jean le Bleu, sont quelques-uns des romans emblématiques de ses

débuts. En 1936, Max Jacob le qualifie alors de « grand écrivain lyrique ». Il n’est pas le seul. Mais comme pour un peintre, les amateurs de Jean Giono s’accordent à définir plusieurs

périodes dans cette œuvre – avant et après la seconde guerre mondiale. L’ancien employé

de banque de Manosque, qui deviendra membre du jury Goncourt, fut aussi l’auteur

de récits, souvent épiques, dans la lignée d’écrivains admirés comme Stendhal, Melville,

Faulkner… Le cycle du Hussard sur le toit,

Un roi sans divertissement, mais

aussi ses souvenirs d’Italie, ou sa vision de l’affaire Dominici, sont

quelques-uns des textes qui paraissent après la guerre, jusqu’à son dernier

livre, L’Iris de Suze.

Le spécialiste de Jean

Giono, Jacques Mény, également cinéaste, est le conseiller scientifique de

l’exposition. Son documentaire inédit, Souvenirs

du Contadour, permet de voir et d’écouter des proches de l’écrivain. Nul ne

remplace ces témoignages directs, souvent émouvants.

|

| Bernard Buffet - Peinture pour L'Enfer de Dante - 1976 |

Deux sections ont une

place de choix dans l’exposition : la peinture et le cinéma. Jean Giono,

ami de nombreux artistes, hébergea un temps, chez lui, au Paraïs, Pierre Bergé

et Bernard Buffet. Ils restèrent pour toujours ses amis. Dans une grande salle,

la série de tableaux de Bernard Buffet consacrée à L’Enfer de Dante est exposée. Cela ne manque ni de souffle, ni

d’ambition. Une autre salle présente divers peintres liés à Giono, ou que

l’auteur admirait. L’ensemble consacré à Charles-Frédéric Brun, artiste

valaisan du XIXe siècle, est remarquable. De grands amis, à

commencer par Lucien Jacques, mais aussi Serge Fiorio, sont présents. Enfin,

sept dessins d’un artiste « fou », mais surtout génial, Louis Soutter,

réalisés à Ballaigues, près de Vallorbe, sont aussi exposés.

Les liens de Giono avec

le cinéma sont, enfin, étroits. Marcel Pagnol réalisa quatre films d’après Jean

Giono : Jofroi, Angèle, Regain et La Femme du

boulanger. En 1960, Giono devint lui-même cinéaste. Il réalisa Crésus, avec Fernandel. Un an plus tard,

il préside le festival de Cannes, et en 1963, François Leterrier tourne Un roi sans divertissement.

|

| Affiche pour Un roi sans divertissement |

Tous les gionophiles

vont se rendre au Mucem. Au-delà, les amateurs d’art et de cinéma apprécieront

le choix et la profusion des œuvres présentées. Quant à ceux qui aiment la

photographie, ils admireront les deux images du poète, chez lui, à Manosque, en

1941. Prises par Denise Bellon, tout Giono est là : visage doux, âme

pacifique.

Un épais catalogue,

édité par Gallimard, avec choix de couverture – bleue, verte ou jaune –

accompagne l’exposition. Il est préfacé par J. M. G. Le Clezio. De nombreux

textes sont contenus dans le document. Ils sont signés Sylvie Germain,

Emmanuelle Pagano, Sylvain Prudhomme… A la librairie du Mucem, tous les volumes

de la Pléiade, mais aussi d’innombrables éditions de poche, sont à la vente.

Aucune excuse pour ne pas réviser un peu son Giono…

|

| Marseille, le Vieux Port, novembre 2019 |

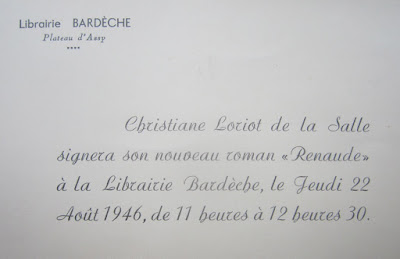

A Marseille, Jean Giono

eut une amie écrivain, Christiane Loriot de La Salle (1898-1990). Cette

rencontre est trop spécifique pour qu’elle soit mentionnée dans l’exposition,

mais c’est l’occasion ici de revenir brièvement sur le parcours de cette femme de

lettres, qui vécut dans le monde des arts et de la littérature.

Issue d’une vieille

famille de médecins, aux origines grecques, installée dans la cité phocéenne,

son nom de jeune fille est Angèle Avierinos. Ses proches l’appelaient Gégé. Une

rue, à Marseille, porte le nom de son père : la rue du docteur Denis

Avierinos. La famille possède alors une propriété, Le Collet Redon, à Château-Gombert,

quartier situé au nord-est de la ville

Après un premier

mariage avec un médecin, M. Loriot de La Salle, le couple se sépare vers 1930

au moment où Christiane, de santé fragile, est accueillie dans un sanatorium du

Plateau d’Assy, sur la commune de Passy, pour soigner sa tuberculose. Là, en

Haute-Savoie, elle va faire la connaissance d’un homme, de douze ans plus jeune

qu’elle, en soin également, et avec lequel elle fera sa vie, Georges

Auguste-Dormeuil – de la famille propriétaire de la marque des tissus Dormeuil. Catholique, elle

l’épousera vers 1950, après la mort de son premier mari. Le mariage sera célébré

en la célèbre église d’Assy.

|

| Christiane Loriot de La Salle et Georges Auguste-Dormeuil (D.R.) |

Dans les années 1930 et

1940, elle publie plusieurs recueils de poésie, ainsi que des romans, comme Renaude (Albin Michel), ou Les miroirs sont brisés (Plon). Pour son

nom de plume, elle conservera le patronyme de son premier mari, et changera son

prénom pour celui de Christiane.

Au Plateau d’Assy, la

revue littéraire et artistique Les

Cahiers du Plateau est créée en mars 1935 par Claude Naville, lequel décède

peu après. La revue est alors dirigée par Christiane Loriot de La Salle. Elle

va écrire dans le périodique, notamment sur ses auteurs de prédilection, qu’elle

rencontre et avec qui elle correspond, comme Paul Eluard – son poète préféré –,

René Crevel, Luc Dietrich, Joë Bousquet, Jean Giono… Elle demande aussi des

textes à de nombreux écrivains ou artistes d’alors. Beaucoup accepteront :

Colette, Paul Morand, Henri-Georges Clouzot, Jean Grenier, Max Jacob… La revue

comprendra vingt-et-un numéros en tout, dont un hors-série consacré à l’Italie.

Le dernier volume des Cahiers du Plateau,

n° XX, est publié en juin 1939.

Pour occuper les

nombreux malades répartis dans les divers sanatoriums du Plateau d’Assy,

Christiane Loriot de La Salle va solliciter ses amis afin qu’ils viennent

donner des conférences. Voilà des « distractions intelligentes et profitables », dit-elle. Jean

Giono sera de ceux-là. Le samedi 22 février 1936, le poète se rend au Plateau

d’Assy pour effectuer une lecture de textes inédits. Plus généralement, cinq

extraits de textes de Giono paraîtront dans cinq volumes différents des Cahiers du Plateau, et dans le deuxième

numéro de la revue, Christiane Loriot de La Salle publiera un essai intitulé

« Présentation de Giono ».

|

| Couverture de la revue Les Cahiers du Plateau |

A partir des années

1950, Christiane Loriot de La salle et Georges Auguste-Dormeuil quitteront la

Haute-Savoie pour retourner vivre dans leur maison de Marseille, Le Collet

Redon. Ils accueilleront là leurs amis, dont Giono.

Un autre ami du couple

était l’essayiste et poète Jacques Doucet (1922-2018), dont nous avons eu

l’occasion de parler dans ce blog, et que Christiane, qui n’eut pas d’enfant,

considérait un peu comme son fils.

En 2012, le Bulletin 33 des Amis de Ramuz a publié

les souvenirs de Jacques Doucet sur ses amis qu’il côtoya en Haute-Savoie, puis

à Marseille. Le même bulletin contient une étude sur Christiane Loriot de La

Salle, et une autre sur Les Cahiers du

Plateau.

Enfin, on peut lire l’essai

de Christiane Loriot de La Salle sur Jean Giono. Il prolonge, d’une certaine

manière, le plaisir que donne l’exposition du Mucem. Dans « Présentation

de Giono », Christiane Loriot de La Salle écrit : « Un autre soir, ce fut chez nous à la

campagne qu’il nous lut ce passage du Serpent d’étoiles : les bergers, dans leur cantonnement

secret, racontaient des histoires fabuleuses. Giono, la tête appuyée contre le

gros pin, lisait ; seuls les grillons et les grenouilles continuaient à

chanter et sa voix complétait parfaitement cette symphonie nocturne. »

On aurait voulu, cet été-là, être un grillon, au Collet Redon…

Galerie SR

16, rue de Tocqueville

75017 Paris

01 40 54 90 17