|

| Musée de Montmartre, rue Cortot, à Paris |

Le mouvement néo-impressionniste – ou divisionniste – compte un chef de file incontesté nommé Georges Seurat. Ses dessins et ses peintures le placent au sommet de l’art. Seurat, mort à l’âge de trente-et-un ans, eut un dauphin, incontestable lui aussi, Paul Signac. Derrière ces deux « piliers », un grand nombre d’artistes, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ont utilisé la touche divisionniste pour en constituer le mouvement : Henri-Edmond Cross, Théo Van Rysselberghe, Edmond Petitjean, Georges Lemmen, Willy Finch, Lucie Cousturier, Charles Angrand, Jeanne Selmersheim-Desgranges, Albert Dubois-Pillet… Le musée de Montmartre a la bonne idée de rendre hommage à l’un de ces peintres, attiré, un temps, par la technique de la touche juxtaposée : Maximilien Luce (1858-1941). L’idée n’était-elle pas, au fond, évidente ? Où se trouve, en effet, le musée de Montmartre ? Rue Cortot. Or, parmi les nombreux artistes qui vécurent dans cette pentue artère parisienne – Suzanne Valadon, Maurice Utrillo, Renoir, Raoul Dufy, etc. – on compte Luce, d’abord au 6, puis au 16, de la rue Cortot, et ce, pendant treize ans, de 1887 à 1900. Grâce au musée de Montmartre, situé au 12, rue Cortot, Maximilien Luce retrouve donc « sa » rue.

Musée de Montmartre, salon de thé dans le jardin

Tout comme au théâtre, une exposition doit réussir son entrée. Les commissaires de l’exposition, Jeanne Paquet et Alice S. Legé, ont particulièrement soigné celle-ci. L’accueil se fait par une galerie de petits portraits, peints ou dessinés par Luce, et qui représentent certains de ses amis : Seurat, Signac, Cross, Pissarro, Jules Antoine et Georges Tardif. Un ensemble chaleureux. Chacun de ces visages raconte une époque, et situe son auteur.

Musée de Montmartre, exposition Maximilien Luce

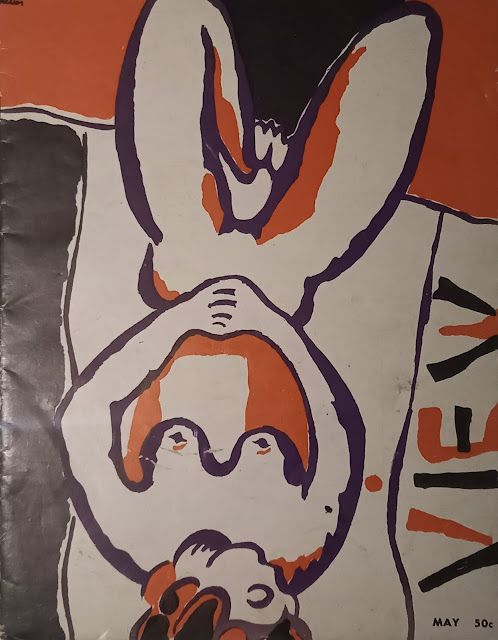

Paul Signac, Maximilien Luce lisant La Révolte, 1890

|

| Maximilien Luce, Vue du 48 rue Lepic, chez Georges Tardif, 1894-1895, coll. Calvé-Cantinotti |

|

| Maximilien Luce, Etude pour le portrait d'H-E Cross, vers 1898, coll. part. |

L’exposition – à visée rétrospective – est présentée de manière chronologique. Chaque période permet de voir l’étendue de ce travail, aux thèmes variés. A Paris, ce sont tantôt les quais de la Seine et ses monuments qui attirent le peintre – avec les vibrations de l’air et de l’eau –, tantôt les chantiers et leurs ouvriers, qui démolissent un jour la ville avant de la reconstruire le lendemain. La nature et les scènes de genre, tout autour de Paris, sont aussi une délectation pour l’artiste qui, dans ses toiles, en restitue les charmes et les douceurs.

Maximilien Luce, L'église Saint-Gervais, vue de la Seine, coll. part.

Maximilien Luce, Les batteurs de pieux (détail), 1903, musée d'Orsay

Luce peignit également dans beaucoup d’endroits en France, du Nord au Sud, avec notamment quelques vues célèbres de Saint-Tropez, lieu que son ami Signac lui avait fait découvrir, et dont il sut restituer l’intense lumière. Celle-ci s’assombrit lorsqu’il s’en vint à Londres, au bord de la Tamise, ou du côté des hauts-fourneaux, en Belgique. Enfin, l’exposition montre bien l’anarchiste qu’était Luce. Il n’était jamais autant en accord avec lui-même que lorsqu’il représentait, et glorifiait, sous ses pinceaux, mineurs, ouvriers, débardeurs, dockers, terrassiers, bâtisseurs… autant d’hommes « exploités » par d’autres hommes, et qu’il fut l’un des rares à montrer de manière aussi puissante et constante. C’est d’ailleurs fort justement qu’Adolphe Tabarant écrivit dans sa monographie consacrée au peintre, en 1928 : Maximilien Luce, artiste social entre tous (Les Editions G. Crès & Cie, Paris).

Maximilien Luce, Saint-Tropez, la route du cimetière, 1892, coll. part.

Maximilien Luce, Le port de Saint-Tropez, 1893, coll. part.

Si Maximilien Luce exposa dans diverses galeries à Paris, s’il participa au salon des XX, à Bruxelles, en 1889, c’est quand même au Salon des Indépendants qu’il fut le plus attaché, et le plus fidèle. Dès 1887, il y expose chaque année. En 1909, il en devient le vice-président, et en 1934 le président – jusqu’en 1940 –, succédant à son ami Paul Signac.

En 1917, Maximilien Luce découvrit un village, situé à une soixantaine de kilomètres au Nord-Ouest de Paris : Rolleboise. Il s’y attacha d’emblée, avant d’y acquérir une maison cinq ans plus tard. Dès lors, il partagea sa vie entre Paris et ce village. Dans son ouvrage sur Luce, Adolphe Tabarant évoque ce changement dans la vie du peintre : « Il est à Paris, soit à son logis de la rue de Seine, soit à son atelier d’Auteuil, qu’il occupe depuis qu’il quitta, en 1900, celui de Montmartre. Mais, vienne le soleil, vivement il file à Rolleboise, où il a sa petite maison à lui, maison de paysan au pied de l’église du village qui, juchée sur le coteau, domine toute la vallée de la Seine, écrit dans le Triptyque (mai 1927) un descripteur au coloris joliment animé, dont la plume vaut le crayon, le dessinateur et peintre Jean Texcier. » A Rolleboise, et dans les environs, Luce multiplia les paysages ainsi que des représentations de la vie quotidienne, dont des scènes de baignade dans le Petit Bras de la Seine. L’artiste montre alors ces moments simples où la vie se fait tour à tour légère, insouciante et heureuse. En quelques mots, Gustave Geffroy résuma bien la double inspiration de l’artiste : « Il eut à la fois le sens de la pauvreté des chambres ouvrières, et l’amour des espaces fleuris de lumière. »

Maximilien Luce, Hauts Fourneaux à Charleroi, 1896, Musée des beaux-arts, Charleroi

Il n’existe pas de musée Seurat. Il n’existe pas de musée Signac. En revanche, il existe un musée Luce, à Mantes-la-Jolie, près de Rolleboise. On le doit au fils de l’artiste, Frédéric, né en 1896, et qui légua en 1971 à la commune des Yvelines un très grand nombre d’œuvres de son père. Si les donations faites dans des musées ne sont pas toujours heureuses, si certains donateurs ont des exigences, doublées de prétentions, impossibles à réaliser, cette donation Luce, qui permet de suivre les diverses époques du peintre, parfois dans de grands formats, est une vraie réussite. La donation, contenue dans le Musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie, est remarquablement présentée. Alors, si par malchance l’amateur d’art n’a pas l’occasion de rendre visite à Maximilien Luce, en cet été 2025, au musée de Montmartre, une session de rattrapage s’offre à lui. Depuis Paris Saint-Lazare, grâce au TER, et en trente-cinq minutes, le musée de Mantes-la-Jolie lui ouvre grand ses portes.

Maximilien Luce, Méricourt, la plage (détail), 1930, Musée de l'Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie